はじめまして、下田藍(しもだ・あい)と申します。自己紹介から入り恐縮ですが、都内在住のボールルームダンサーです。2024年までJDCという競技ダンス団体のチャンピオンとして踊っておりました。

パートナーは西尾浩一(にしお・こういち)です。

また、数年前から「10DANCE」(講談社/井上佐藤先生)など、競技ダンスを題材とした漫画のダンス部分の監修もさせていただいております。

その関係で、漫画を読んで競技ダンスに興味を持たれた方々とお話したり、質問をいただく機会が増えました。中でも一番多いのが「どのようにして実際の試合を見に行けばいいのか」という質問です。これほど多くの方々が競技ダンスの試合に興味を持ってくださっていることに大変嬉しく思うとともに、我々競技ダンス団体が一般の方々に感じさせてしまっている敷居の高さ、情報インフラやコンテンツの不足を改めて痛感しました。

「観に行きたい」と思ってくださった方々が一人でも多く会場に足を運べるように、そして、さらに多くの方々に試合を観に来ていただけるように、この記事を執筆いたします。

ここでは、まず「初めて競技ダンスの試合を見に行くには」というテーマでガイドをさせていただければと思います。

まずお伝えしたいこと、

「ダンスを習っていなくても試合を見に行っていいのか?」「知り合いが出場していなくても観戦していいのか?」→もちろん、大丈夫です!!

一般の方が立ち入り禁止の競技ダンスの試合はほとんどありません。※学生の試合(学連)は事前申請等が必要な場合があります。

主催者側は新規の観客を歓迎しており、近年ではいかに敷居を低く感じていただけるかに試行錯誤を重ねています。遠慮せずに観戦にいらしてください。

さて、では観戦できる試合をどのように探せばいいのでしょうか?本当に最初の段階ですが、ここでつまずいてしまったという声をたくさんいただきました。インターネットで試合の情報を見つけても、どこを見ればいいか分かりにくいかと思います。 大まかに分けて、「アマチュアの試合」と「プロの試合」がありますので、そこから考えてみましょう。

ダンスを始めたばかりの方、ジュニア、学生、社会人、シニアなど、年齢やクラスに分かれて様々な大会が開催されています。アマチュアだからといってレベルが低いわけではなく、プロと同様にハイレベルで白熱した試合を見ることができます。

アマチュアの試合を見たいならまずはこちら!

・JDSF公認全国メイン競技会

(参考サイト:https://www.jdsf.or.jp/competition/tendance-maingames/)

「JDSF」とは、競技ダンス(ダンススポーツ)のアマチュア組織を統括している公益社団法人です。 全国各地で年間300以上のアマチュアの試合がJDSFによって開催されています。その中でメイン競技会と呼ばれる試合には全国のトップアマチュアが参加し、国内ランキングや海外派遣選考をかけて競い合うため、ハイレベルで白熱した試合が見られます。

首都圏以外でも開催されるため、お住まいの地域で開催される「ダンススポーツグランプリ」を選んで観に行くのがおすすめです。 入場料は無料から数千円です。事前にチケットを購入することも、当日券を購入することもできます。

漫画「ボールルームへようこそ」の舞台モデルとなっているのが、このJDSFの試合です。作中に登場する「三笠宮杯」は、最も盛り上がる大会の一つです。 初心者でも分かりやすい解説があったり、チケットも購入しやすいです。

プロにはいくつかの団体があり、全国の各ブロックで年間を通して試合を開催しています。

「まずはとにかく観てみたい」という場合、どの団体の試合でも良いので、大きすぎない会場でダンスの迫力を感じてみてはいかがでしょうか。東京であれば、都立産業貿易センター浜松町館・台東館などがおすすめです。 これらの会場での試合は、当日券を購入できるほか、開催1週間前くらいまでであれば、主催者や出場者に問い合わせることで前売り券を購入できます。連絡して事前振込→郵送、または当日会場精算となるかと思います。

大きな会場…アリーナのような体育館やスタジアム、新高輪グランドホテル「飛天の間」などで開催される試合は、試合の専用サイトがあり、チケットはプレイガイドやネット販売で購入できます。世界トップ選手が集結したり、演出が豪華だったりと見応えがありますが、良席は価格が高め(数万円)で、早めの予約が必要です。立ち見や2階席など、お手頃価格の席もあります!

個人的には、まずは小〜中規模の試合を、間近で選手の表情や衣装も楽しみながら観戦することをおすすめします。競技ダンスを題材にした漫画「PARTNER」「10DANCE」などの主人公たちはプロの世界で活躍しています。ファンからの期待を背負って戦う姿、大人の人間関係、世界への挑戦の片鱗がプロの試合からは感じられると思います。

観戦する試合が決まり、チケットの手配も完了したら、あとは当日を楽しみに待つだけです。

…ですが、以下はより深く楽しみたい方向けの情報です。 試合の1週間前になると、試合出場者が各団体の試合情報ページで発表されます。そこで、どのような選手が出場するのかをチェックしましょう。ホームページには昨年の試合結果も掲載されていますので、昨年の同試合の優勝者やファイナリストをチェックし、あらかじめ優勝候補者の情報を押さえておくことで、より試合を楽しめます。

すでに応援したい選手がいる場合は、「応援グッズ」を作りながら、自分の中で気持ちを高めていくのも良いでしょう。アイドルコンサートのようなキラキラモールやシールのついたうちわは、ほとんどの会場で使用できます。

質実剛健なあなたは、A4の紙にフォントサイズ330くらいで選手の名前を印刷しましょう。「下田」と書かれた紙を当日胸の前に掲げていただければ、私ならめっちゃテンションが上がります。

また、試合の1週間前になると、Webサイト上の試合情報でタイムテーブルも発表されます。開始時間や終了時間を確認しておきましょう。

試合は午前中から夕方まで6時間以上に及ぶことも多く、ずっと観戦するには体力が要ります。予選が複数ある場合は、1次予選からではなく2次予選・3次予選から行く、または途中の予選の時間に休憩を取るなど、余裕を持った観戦計画をおすすめします。

・服装

「どのような服装で観戦に行けばいいですか」とよく聞かれます。新高輪グランドホテル「飛天の間」で行われる試合などでドレスコードが記載されることがありますが、全体的にみるとドレスコードがある試合は非常に稀です。他の会場はいわゆる普段着、お出かけ着で全く問題ありません。特に体育館やアリーナで行われる試合は「スポーツ観戦」のつもりで、長時間観戦しても疲れない服装でOKです。イベント会場で行われる試合も同様で構いませんが、ホテル内で行う試合の場合、宿泊客やダンス以外の利用者もいますので、それを考慮した上で普段着を選ぶと良いでしょう。

・会場内

入場して席を確認・確保し、観戦を開始します。その後は自由に出入りできます。再入場も可能なので、疲れたら適宜休憩を挟んでください。ペットボトルなどの飲み物は会場内で飲めることが多いです。会場で注意喚起があると思いますが、その他飲食に関しては会場内の決められたスペースでというパターンが一般的です。心配な場合は受付時に飲食の可否を聞いてみると確実です。

・試合の進行

各ラウンドの始めに、勝ち残った選手が発表されます。予選の段階では名前ではなく背番号で呼ばれるので、パンフレットにメモしたり印をつけたりしてチェックすると見やすくなります。

大きな試合では、試合結果速報が分かるQRコードがパンフレットに掲載されていることもあります。

選手は、事前に控室で結果が張り出されるので把握していますが、決勝に関しては観客と一緒にアナウンスで知るというパターンもあります(「コール」方式)。選手と一緒にドキドキしながら結果発表を待つのも醍醐味の一つです。当サイト「おどりびより」でも全国規模の試合は結果速報を発信しています!(https://odoribiyori.com/5537-2/)

・撮影

試合中の写真・動画撮影の可否、料金の要不要は試合ごとに異なります。試合情報に記載されていることも多いですが、見つからない場合は事前に主催者に確認するか、当日受付で確認してください。撮影自由の試合や撮影許可が出た場合は、SNS共有についてもルールを確認してください。

・選手との接触

出場する選手は会場内を移動していますので、遭遇したら「かっこよかったです」など、声をかけるのも良いでしょう。次のラウンドへの励みになります。ただし、試合終了までは選手はコンディションを整えたり、集中しようと努めています。選手と記念撮影をしたり、差し入れを渡す場合は試合終了後の方が良いでしょう。終了後であればゆっくり話すこともでき、選手にとってもありがたいです。

・応援&声援

試合中、声援・掛け声は自由です。試合は「エレガントな社交界」というよりも、「スポーツ観戦」のイメージに近いです。予選を何度か観戦するうちに、きっと自分の好みの選手や応援したい選手が出てくると思います。

背番号、名前を叫ぶ。名前は呼び捨てやニックネームなど、呼びやすいもので大丈夫です。敬称略でも失礼ではありません。私なら「シモダー!(名字)」「アイー!(名前)」「シモー!(ニックネーム)」などで呼んでもらっていました。

背番号は、耳に入った審査員がその番号を探したり見てくれる可能性があるという点で、良い応援の仕方です。外国人ジャッジのときは頑張って英語で応援をお願いします!

目の前に選手が来たら、「キャー!」「ヒュー!」と歓声を上げる、拍手する、「かっこいい」と伝えるなどで、選手の元気と勇気は100倍になります。ぜひ選手を盛り上げてください。

声を出すのはまだ恥ずかしいという方や、叫びすぎて予選で喉がつぶれてしまったという方は、応援グッズの出番です。うちわや紙を思い切り振りましょう。

選手は観客にダンスを披露するとともに、審査されているため緊張しています。そのようなときにいただく応援は「あなたを見ています!」「素敵だから自信を持って」と言ってもらえているようで、とても嬉しいのです。

観客としてスポーツ観戦の醍醐味は、叫んだり手を振ることで、自分も試合に参加している気持ちになれることですし、程よく体力を消耗できることだと思います。ダンスの試合でもそれを味わってほしいです!

一言で言えば、「他の観客の迷惑になる行為はしない」ということです。

自分の席からはみ出して応援する、立ち上がって応援する、物をフロアに落とすなど。特に応援グッズは横の人の視界を遮りがちなので注意しましょう。

私のパートナー西尾のYoutubeに「競技ダンス観戦・応援の仕方」の動画がありますので参考にしてみてください。

最後にちょっと違った観点からのおすすめを。こちらは主に出場する選手、初めて試合を観るお友だちを連れていく方向けです。

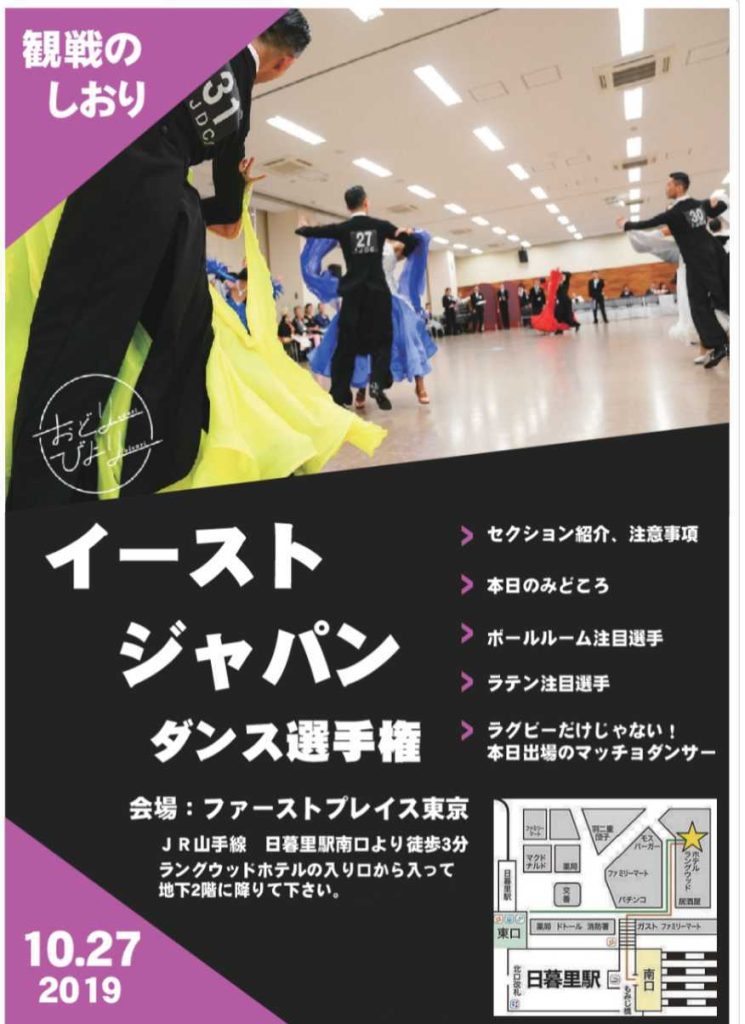

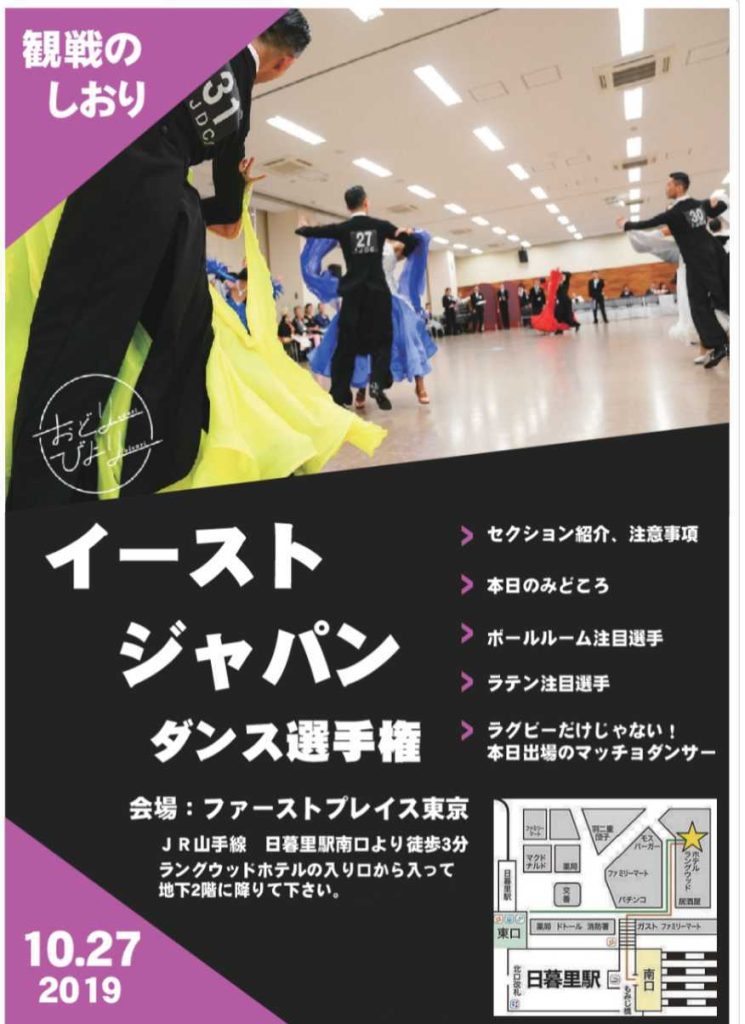

私自身、ダンスをやっていないお友だちや家族が試合を観に来てくれることが多いのですが、その際に予習用の「観戦のしおり」を作成することがあります。

内容は、タイムテーブル、当日行われる各セクションの概要説明、見どころ、昨年の入賞者を中心とした選手のプロフィール等です。

特に自分のプロフィールやキャッチフレーズなんかを書いたりするのは相当な自作自演感があって「何書いてるんだろう」なんて思っちゃいますが、今自分が何を魅せたいかを再認識できたりもします。

現状、競技ダンス試合の観客は、既にダンスを習っている方がほとんどです。他のスポーツと同じように、観るだけでも十分楽しい! と思ってもらえたらと願っています。

同時に、ダンサーや試合を作る側として「どうやったら観に来やすくなるか」「どうしたらもっと観客に楽しんでもらえるか」について、さらに強い問題意識を持って取り組んでいけたらと思います。

それでは皆さん、楽しい競技会観戦を!

パートナーは西尾浩一(にしお・こういち)です。

また、数年前から「10DANCE」(講談社/井上佐藤先生)など、競技ダンスを題材とした漫画のダンス部分の監修もさせていただいております。

その関係で、漫画を読んで競技ダンスに興味を持たれた方々とお話したり、質問をいただく機会が増えました。中でも一番多いのが「どのようにして実際の試合を見に行けばいいのか」という質問です。これほど多くの方々が競技ダンスの試合に興味を持ってくださっていることに大変嬉しく思うとともに、我々競技ダンス団体が一般の方々に感じさせてしまっている敷居の高さ、情報インフラやコンテンツの不足を改めて痛感しました。

「観に行きたい」と思ってくださった方々が一人でも多く会場に足を運べるように、そして、さらに多くの方々に試合を観に来ていただけるように、この記事を執筆いたします。

ここでは、まず「初めて競技ダンスの試合を見に行くには」というテーマでガイドをさせていただければと思います。

試合の探し方

まずお伝えしたいこと、

「ダンスを習っていなくても試合を見に行っていいのか?」「知り合いが出場していなくても観戦していいのか?」→もちろん、大丈夫です!!

一般の方が立ち入り禁止の競技ダンスの試合はほとんどありません。※学生の試合(学連)は事前申請等が必要な場合があります。

主催者側は新規の観客を歓迎しており、近年ではいかに敷居を低く感じていただけるかに試行錯誤を重ねています。遠慮せずに観戦にいらしてください。

さて、では観戦できる試合をどのように探せばいいのでしょうか?本当に最初の段階ですが、ここでつまずいてしまったという声をたくさんいただきました。インターネットで試合の情報を見つけても、どこを見ればいいか分かりにくいかと思います。 大まかに分けて、「アマチュアの試合」と「プロの試合」がありますので、そこから考えてみましょう。

アマチュアの試合

ダンスを始めたばかりの方、ジュニア、学生、社会人、シニアなど、年齢やクラスに分かれて様々な大会が開催されています。アマチュアだからといってレベルが低いわけではなく、プロと同様にハイレベルで白熱した試合を見ることができます。

アマチュアの試合を見たいならまずはこちら!

・JDSF公認全国メイン競技会

(参考サイト:https://www.jdsf.or.jp/competition/tendance-maingames/)

「JDSF」とは、競技ダンス(ダンススポーツ)のアマチュア組織を統括している公益社団法人です。 全国各地で年間300以上のアマチュアの試合がJDSFによって開催されています。その中でメイン競技会と呼ばれる試合には全国のトップアマチュアが参加し、国内ランキングや海外派遣選考をかけて競い合うため、ハイレベルで白熱した試合が見られます。

首都圏以外でも開催されるため、お住まいの地域で開催される「ダンススポーツグランプリ」を選んで観に行くのがおすすめです。 入場料は無料から数千円です。事前にチケットを購入することも、当日券を購入することもできます。

漫画「ボールルームへようこそ」の舞台モデルとなっているのが、このJDSFの試合です。作中に登場する「三笠宮杯」は、最も盛り上がる大会の一つです。 初心者でも分かりやすい解説があったり、チケットも購入しやすいです。

プロの試合

プロにはいくつかの団体があり、全国の各ブロックで年間を通して試合を開催しています。

「まずはとにかく観てみたい」という場合、どの団体の試合でも良いので、大きすぎない会場でダンスの迫力を感じてみてはいかがでしょうか。東京であれば、都立産業貿易センター浜松町館・台東館などがおすすめです。 これらの会場での試合は、当日券を購入できるほか、開催1週間前くらいまでであれば、主催者や出場者に問い合わせることで前売り券を購入できます。連絡して事前振込→郵送、または当日会場精算となるかと思います。

大きな会場…アリーナのような体育館やスタジアム、新高輪グランドホテル「飛天の間」などで開催される試合は、試合の専用サイトがあり、チケットはプレイガイドやネット販売で購入できます。世界トップ選手が集結したり、演出が豪華だったりと見応えがありますが、良席は価格が高め(数万円)で、早めの予約が必要です。立ち見や2階席など、お手頃価格の席もあります!

個人的には、まずは小〜中規模の試合を、間近で選手の表情や衣装も楽しみながら観戦することをおすすめします。競技ダンスを題材にした漫画「PARTNER」「10DANCE」などの主人公たちはプロの世界で活躍しています。ファンからの期待を背負って戦う姿、大人の人間関係、世界への挑戦の片鱗がプロの試合からは感じられると思います。

観戦が決まったら!

観戦する試合が決まり、チケットの手配も完了したら、あとは当日を楽しみに待つだけです。

…ですが、以下はより深く楽しみたい方向けの情報です。 試合の1週間前になると、試合出場者が各団体の試合情報ページで発表されます。そこで、どのような選手が出場するのかをチェックしましょう。ホームページには昨年の試合結果も掲載されていますので、昨年の同試合の優勝者やファイナリストをチェックし、あらかじめ優勝候補者の情報を押さえておくことで、より試合を楽しめます。

すでに応援したい選手がいる場合は、「応援グッズ」を作りながら、自分の中で気持ちを高めていくのも良いでしょう。アイドルコンサートのようなキラキラモールやシールのついたうちわは、ほとんどの会場で使用できます。

提供:下田 藍

質実剛健なあなたは、A4の紙にフォントサイズ330くらいで選手の名前を印刷しましょう。「下田」と書かれた紙を当日胸の前に掲げていただければ、私ならめっちゃテンションが上がります。

また、試合の1週間前になると、Webサイト上の試合情報でタイムテーブルも発表されます。開始時間や終了時間を確認しておきましょう。

試合は午前中から夕方まで6時間以上に及ぶことも多く、ずっと観戦するには体力が要ります。予選が複数ある場合は、1次予選からではなく2次予選・3次予選から行く、または途中の予選の時間に休憩を取るなど、余裕を持った観戦計画をおすすめします。

観戦当日

・服装

「どのような服装で観戦に行けばいいですか」とよく聞かれます。新高輪グランドホテル「飛天の間」で行われる試合などでドレスコードが記載されることがありますが、全体的にみるとドレスコードがある試合は非常に稀です。他の会場はいわゆる普段着、お出かけ着で全く問題ありません。特に体育館やアリーナで行われる試合は「スポーツ観戦」のつもりで、長時間観戦しても疲れない服装でOKです。イベント会場で行われる試合も同様で構いませんが、ホテル内で行う試合の場合、宿泊客やダンス以外の利用者もいますので、それを考慮した上で普段着を選ぶと良いでしょう。

・会場内

入場して席を確認・確保し、観戦を開始します。その後は自由に出入りできます。再入場も可能なので、疲れたら適宜休憩を挟んでください。ペットボトルなどの飲み物は会場内で飲めることが多いです。会場で注意喚起があると思いますが、その他飲食に関しては会場内の決められたスペースでというパターンが一般的です。心配な場合は受付時に飲食の可否を聞いてみると確実です。

・試合の進行

各ラウンドの始めに、勝ち残った選手が発表されます。予選の段階では名前ではなく背番号で呼ばれるので、パンフレットにメモしたり印をつけたりしてチェックすると見やすくなります。

大きな試合では、試合結果速報が分かるQRコードがパンフレットに掲載されていることもあります。

選手は、事前に控室で結果が張り出されるので把握していますが、決勝に関しては観客と一緒にアナウンスで知るというパターンもあります(「コール」方式)。選手と一緒にドキドキしながら結果発表を待つのも醍醐味の一つです。当サイト「おどりびより」でも全国規模の試合は結果速報を発信しています!(https://odoribiyori.com/5537-2/)

・撮影

試合中の写真・動画撮影の可否、料金の要不要は試合ごとに異なります。試合情報に記載されていることも多いですが、見つからない場合は事前に主催者に確認するか、当日受付で確認してください。撮影自由の試合や撮影許可が出た場合は、SNS共有についてもルールを確認してください。

・選手との接触

出場する選手は会場内を移動していますので、遭遇したら「かっこよかったです」など、声をかけるのも良いでしょう。次のラウンドへの励みになります。ただし、試合終了までは選手はコンディションを整えたり、集中しようと努めています。選手と記念撮影をしたり、差し入れを渡す場合は試合終了後の方が良いでしょう。終了後であればゆっくり話すこともでき、選手にとってもありがたいです。

・応援&声援

試合中、声援・掛け声は自由です。試合は「エレガントな社交界」というよりも、「スポーツ観戦」のイメージに近いです。予選を何度か観戦するうちに、きっと自分の好みの選手や応援したい選手が出てくると思います。

背番号、名前を叫ぶ。名前は呼び捨てやニックネームなど、呼びやすいもので大丈夫です。敬称略でも失礼ではありません。私なら「シモダー!(名字)」「アイー!(名前)」「シモー!(ニックネーム)」などで呼んでもらっていました。

背番号は、耳に入った審査員がその番号を探したり見てくれる可能性があるという点で、良い応援の仕方です。外国人ジャッジのときは頑張って英語で応援をお願いします!

目の前に選手が来たら、「キャー!」「ヒュー!」と歓声を上げる、拍手する、「かっこいい」と伝えるなどで、選手の元気と勇気は100倍になります。ぜひ選手を盛り上げてください。

声を出すのはまだ恥ずかしいという方や、叫びすぎて予選で喉がつぶれてしまったという方は、応援グッズの出番です。うちわや紙を思い切り振りましょう。

選手は観客にダンスを披露するとともに、審査されているため緊張しています。そのようなときにいただく応援は「あなたを見ています!」「素敵だから自信を持って」と言ってもらえているようで、とても嬉しいのです。

観客としてスポーツ観戦の醍醐味は、叫んだり手を振ることで、自分も試合に参加している気持ちになれることですし、程よく体力を消耗できることだと思います。ダンスの試合でもそれを味わってほしいです!

※応援マナー※

上記のように応援で盛り上がれば選手も主催者も嬉しいのですが、「マナー」も重要です。一言で言えば、「他の観客の迷惑になる行為はしない」ということです。

自分の席からはみ出して応援する、立ち上がって応援する、物をフロアに落とすなど。特に応援グッズは横の人の視界を遮りがちなので注意しましょう。

私のパートナー西尾のYoutubeに「競技ダンス観戦・応援の仕方」の動画がありますので参考にしてみてください。

しおりのすすめ

最後にちょっと違った観点からのおすすめを。こちらは主に出場する選手、初めて試合を観るお友だちを連れていく方向けです。

私自身、ダンスをやっていないお友だちや家族が試合を観に来てくれることが多いのですが、その際に予習用の「観戦のしおり」を作成することがあります。

内容は、タイムテーブル、当日行われる各セクションの概要説明、見どころ、昨年の入賞者を中心とした選手のプロフィール等です。

特に自分のプロフィールやキャッチフレーズなんかを書いたりするのは相当な自作自演感があって「何書いてるんだろう」なんて思っちゃいますが、今自分が何を魅せたいかを再認識できたりもします。

最後に

現状、競技ダンス試合の観客は、既にダンスを習っている方がほとんどです。他のスポーツと同じように、観るだけでも十分楽しい! と思ってもらえたらと願っています。

同時に、ダンサーや試合を作る側として「どうやったら観に来やすくなるか」「どうしたらもっと観客に楽しんでもらえるか」について、さらに強い問題意識を持って取り組んでいけたらと思います。

それでは皆さん、楽しい競技会観戦を!